Jesús Rubio Villaverde

Revista Guadalcanal año 2016

Puebla de los Ángeles, Nueva España. 13 de agosto de 1545.

Sebastián Vázquez, escribano de Su Majestad, miró a su interlocutor. Comparecía ante él por orden del Justicia Mayor de la ciudad, don Hernando Caballero.

-Dígame, vuestra merced, por qué motivo quiere comparecer.

El hombre se llamaba Antón Negrín y lo había llevado hasta allí la voluntad de un muerto.

-Quiero que vuestra merced levante acta de que por todos los medios he tratado de cumplir la última voluntad de mi amigo Juan Jiménez.

Negrín entregó un rollo de papeles, treinta y dos folios en total, garabateados por diferentes escribanos de Su Majestad.

-No he podido cumplirla en su totalidad y bien que lo lamento. Pero mi conciencia está en paz: lo he intentado de todas las maneras. Si no he podido cumplirla es por cuestiones ajenas a mi voluntad, Dios Nuestro Señor lo sabe. Tres años y medio han pasado desde que murió Juan Jiménez y creo que puedo dar por concluida la tarea encomendada. Todo cuanto el difunto debía ha sido pagado, pero no todo cuanto le debían ha sido cobrado, pues no he encontrado a los deudores. Pero sé que Juan Jiménez, que en la Gloria esté, sabrá perdonármelo. He donado el dinero que solicitó que se donara y pagado las misas que rogó.

El escribano inquirió:

-¿Y quién era ese tal Juan Jiménez cuya última voluntad se ha esforzado vuestra merced tanto en cumplir?

-Juan Jiménez era un amigo mío, natural de Guadalcanal, en Extremadura, un pueblo muy cercano al mío. Murió en Tigüex, consumido por la fiebre, agotado por la fatiga y derrotado por el hambre.

-¿Tigüex?

-¿No ha oído hablar vuestra merced de Tigüex?

-Lamento decirle que no. ¿Es una nueva provincia?

Antón Negrín confirmó con la cabeza.

-Así es. Fue conquistada por los hombres de Su Excelencia don Francisco Vázquez Coronado, gobernador de Nueva Galicia. En ella nos enrolamos Juan Jiménez y servidor de vuestra merced. Buscábamos las Siete Ciudades de Oro de Cíbola y Quivira[i]. No encontramos más que penas e indios que nos emboscaban a todas horas. Los que tuvimos suerte volvimos, otros, como mi amigo Juan Jiménez, allí han quedado enterrados. Fueron más, de hecho, los que murieron que los que volvieron para contarlo.

El escribano Hernán Caballero se incorporó sobre su silla. La historia le interesaba. Antón Negrín prosiguió.

-Fue primero el negro Estebanico, ese mozo bereber que acompañó a Cabeza de Vaca [ii], el primero que vino con los cuentos de Cíbola y Quivira. Decía que los indios que se habían encontrado les habían dicho que más al Norte de dónde ellos habían encontrado un gran río había pueblos con mucho oro. Tanto, que hasta los tejados de las casas resplandecían cuando les daba la luz del sol. El cuento de Estebanico llegó a oídos de fray Marcos de Niza[iii], que organizó una expedición hace unos años en busca de las Siete Ciudades. No las encontró, pero sí se pareció confirmar, por los relatos de los naturales de allí, que esas ciudades existían. En esa expedición también fue Estebanico, que desapareció sin que nadie haya sabido nunca más de él. Hay quien dice que murió asesinado y hay quien dice que simuló su muerte para escapar. Tras el regreso del fraile, el gobernador Vázquez de Coronado decidió organizar su armada. Para ello gastó su dinero y el de su mujer, doña Beatriz de Estrada, que como usted sabe era la hija de don Alonso de Estrada, tesorero de su Majestad. Y además pidió prestados 71.000 pesos, que es no poca cantidad.

El escribano confirmó con un ligero meneo de cabeza.

-No poca, desde luego.

Negrín siguió con su relato.

-Trescientos cuarenta españoles, y otros cientos de indios amigos partimos de Compostela, que como usted sabe es la ciudad principal de Nueva Galicia[iv]. Era el 23 de febrero de 1540. Avanzamos hacia el Norte, dejando la costa a nuestra izquierda. Y el 28 de marzo llegamos a San Miguel Culiacán, que como usted sabe es la última villa poblada por cristianos. Coronado había mandado antes por delante a unos quince caballeros al mando de Melchor Díaz para que fuera certificando el relato de fray Marcos e ir buscando la ruta adecuada. Díaz volvió para contarnos que el camino se iba haciendo cada vez más angosto. Tampoco encontró rastros de Cíbola y Quivira. Pero esto último no enfrío los ánimos de Coronado. Era hombre de gran determinación. Organizó la expedición en grupos más pequeños, que irían enlazados por jinetes que harían de mensajeros. Así las cosas, dejamos Culiacán el 22 de abril de 1540. Seguimos el curso de un gran río[v] y cruzamos otro bastante ancho[vi] y luego llegamos a un tercero, que se le llamó de San Pedro. Al poco, llegamos a un pueblo que si no recuerdo mal, aunque es posible, los naturales llamaban Chichilticalli. Allí empezó la tierra a volverse árida y ardiente. Un polvo rojo lo cubría todo. No había muchos árboles. La vegetación era escasa y el agua aún más. El calor era abrasador de día y por las noches no sabíamos cómo abrigarnos. ¿No tendrá un poco de agua vuestra merced? Desde que volví de allí tengo siempre la garganta seca.

El escribano se levantó sirvió agua de su jarra en una copa. Se la ofreció a Antón Negrín, que bebió con un punto de ansia. Continuó.

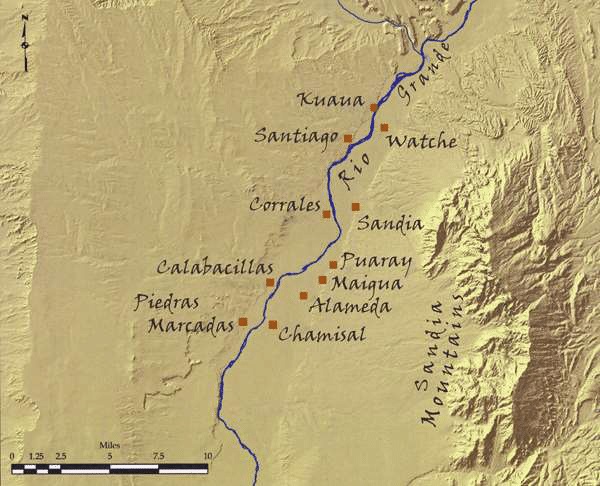

– El gobernador envió a su maestre de campo, don Tristán de Luna y Arellano, como avanzadilla. Cuando el maestre de campo regresó, nos guió primero siguiendo un río, y luego otro, hasta las casas de los indios que se llamaban zuni [vii]. La gente de allí hace sus casas aprovechando huecos en cerros y montes, como ocurre con la que llaman la Ciudad del Cielo[viii]. Y esas casas, según les da la luz, parece que brillan. Y por eso Estebanico creyó ver casas doradas[ix] . Pero no por el oro, sino por su propia fantasía. La imaginación del hombre es tan grande como peligrosa. Y que los naturales de aquellas tierras eran bravos pronto lo supimos. Tuvimos una dura batalla con ellos. Hasta el propio Coronado fue herido, pero, gracias a Dios, los vencimos. Pero aquella batalla, que luego llamamos la Conquista de Cíbola, no tuvo nada de gloriosa. Ni era una ciudad, ni estaba repleta de oro. Ni el botín que obtuvimos es como para que aquello que allí se hizo se le llame conquista. Pero así se conoce y así se lo cuento yo. El caso es que Coronado, que estaba postrado, envió a algunos de sus hombres en diferentes expediciones. Primero mandó a Pedro de Tovar, que llegó hasta los pueblos de los hopi[x], más pobres que los zuni, y se encontraron con un río que terminamos por llamar Colorado pues tal es el color de sus aguas y de las tierras por las que discurre. Recorriendo este río, el nuevo segundo de Coronado, García López de Cardenas, natural de Llerena, un pueblo que está muy cerca del mío y de Guadalcanal, que era el de mi amigo Juan Jiménez, encontró un gran valle, muy escarpado y cortado, por donde el rio discurre a veces muy estrecho, al que no pudieron bajar para poder abastecerse de agua[xi]. Luego supimos que Fernando de Alarcón, uno de los capitanes de la armada que partió el 9 de mayo como socorro de la nuestra y que navegó por el mar que llaman de Cortés, llegaría hasta donde este río Colorado va a dar en el mar. Entró en él pero se quedó muy lejos de nosotros. Otra de las expediciones ordenada por Coronado, la de Hernández de Alvarado se encontró con un cacique al que llamamos Bigotes, pues tenía un gran mostacho, y que nos llevó por las orillas de otro río[xii]. Bigotes se cansó de guiarnos y nos cedió un guía que llevaba como un turbante. Le llamamos por ello, Turco, que fue el que los llevó hasta Tigüex.[xiii] Tomamos comida de los indios que allí había. Pero no la cedían de buena gana pese a que se les ofrecía de todo, incluido dinero. Esto provocó enfrentamientos constantes, que después llamamos como la Guerra de Tigüex. Pero me temo que lo estoy aburriendo.

Hernán Caballero negó rotundamente con la cabeza, pero advirtió:

-Me apasiona el relato de vuestra merced, pero tengo muchos asuntos que atender. Le ruego que sea menos prolijo.

-Entiendo. Trataré de contarle sólo lo más granado del resto de nuestra aventura. En Tigüex supimos de una ciudad que los propios indios de allí llamaban Quivira. Se nos inflamó el pecho de esperanza pues pensamos que nuestro viaje no había sido en vano después de todo. El Turco se ofreció a guiarnos. Camino del Nordeste atravesamos un gran llano[xiv] y dimos con grandes prados[xv], repletas de vacas que llaman de Cíbola[xvi], que abundan en estas tierras, y de las que se sirven de ellas los naturales de estas tierras para todo. Comen cruda su carne, beben su sangre y curten sus pieles para vestirse. Son grandes cazadores y guerreros y mudan su casa siguiendo a estas vacas. Se llamaban indios querechos[xvii]. Nos encontramos luego con otros indios, que llaman teyas, que son enemigos de los querechos[xviii]. Algunos de los teyas nos dijeron que tiempo atrás había estado allí otros como nosotros, que tenían grandes barbas. Pensamos en Cabeza de Vaca. Los teyas nos dijeron que no llevábamos el camino correcto hacia Quivira. Nos pusieron otro guía, que se llamaba Ysopete. Al fin llegamos a la tierra que llamaban Quivira, que en realidad son unas pobres rancherías con cabaña de techo de paja. Están a orillas de un gran río[xix]Los naturales de allí[xx], que andan casi desnudos, son altos y fuertes, como muchos de los indios que encontramos durante toda la expedición. Al principio se mostraron temerosos, pero luego fueron confiando en nosotros. Pasamos allí un mes entero, buscando señales de los ricos reinos de los que nos habían hablado, pero allí no había nada. Llegamos hasta un pueblo llamado Tabas y su jefe era el señor de Harahey. Iban desnudos y eran gente pobre. Desanimado, resolvimos volver a la Nueva España. Pero, antes, Coronado ordenó ejecutar al Turco, porque dijo que nos había estado engañando. Volvimos sobre nuestros pasos camino de Tigüex. Aunque no hicimos el mismo camino pues en el viaje de regreso topamos con un desfiladero que nos costó no poco atravesar[xxi]. Pese al rodeo, gracias a Dios Nuestro Señor llegamos a Tigüex, donde se resolvió que pasaríamos el invierno. Y allí fue donde murió mi amigo Juan Jiménez. Fue el 17 de febrero de 1542. Enfermó, no sabemos de qué dolencia y sintiéndose morir y temiendo que no llegara a ver la luz del día solicitó un escribano. Como no lo había me llamó a mí y nuestro común amigo Jorge Báez. Ante cuatro testigos dijo que nos hacía a Baéz y a mí depositarios de todo cuanto tenía, para que con ellos se hiciera su voluntad. Por la mañana murió. Baéz y yo nos presentamos ante el maestre de campo, don Tristán de Luna, para que certificara la voluntad de Juan Jiménez. Don Tristán dio su consentimiento y, ante el escribano don Hernando Bermejo, se dio fe de ello. Un mes después de su muerte se subastaron los bienes de mi amigo Juan Jiménez: dos caballos, uno tordo y otro de color nuez, una espada con su funda de cuero, una túnica india, una caperuza de guerra, un par de zapatos, otro par de sandalias, una banda de cuero para caballerías, un zurrón de lana y otro de cuero, once herraduras nuevas y cinco gastadas, trescientos clavos, una chaqueta de cuero. Eran unos doscientos y diecisiete pesos lo que valía todo cuanto poseía, incluyendo algunas deudas que habían contraído con él y cuyas cartas de pago estaban entre sus posesiones. También debía cincuenta pesos a un tal Juan Barragán, que yo ya he pagado, tres pesos a un tal Antón García y otros dos a un sastre de esta ciudad de Puebla de los Ángeles llamado Juan Cordero. Estas dos deudas también han sido satisfechas. El dinero que le debían no he podido cobrarlo pues no conozco a los deudores ni he encontrado a nadie que me pueda dar señas de ellos. Di los cinco ducados al hospital de Ciudad de México tal y como dijo que era su deseo y un peso a la Confraternidad del Santísimo Sacramento, a la Hermandad de la Vera Cruz y a la Confraternidad de los Ángeles y también he pagado las treinta misas por su alma y por las de sus familiares difuntos. Es por ello por lo que le digo que creo que he cumplido la mayor parte de cuanto me pidió mi amigo Juan Jiménez y lo que no he cumplido no ha sido por mi falta de diligencia sino por motivos que en todo momento son ajenos a mí. He tardado más de tres años y medio en hacerlo.Además, yo solo pues Báez murió al poco de regresar a Nueva España en 1542. Y ya le digo que lo he hecho con no pocas dificultades. Y por ello pido a vuestra merced que certifique todo ello para que así pueda ya mi conciencia dejarme libre de este deber y poder dedicarme con todo mi esfuerzo a mis quehaceres.

El escribano esbozó una gran sonrisa.

-Y así se hará, pierda usted cuidado, señor Negrín. Deje aquí todos los documentos, que en unas semanas tendrá usted pública escritura de que ha cumplido usted con su deber para con la última voluntad de un difunto. Que descanse en paz su amigo Juan Jiménez y usted dé su misión por cumplida.

-Quedo muy agradecido a vuestra merced.

Negrín se levantó. Lo hizo con una mueca de dolor. El escribano se alarmó.

-¿Qué le pasa a vuestra merced?

Negrín trato de cubrir con una sonrisa su mueca.

-La pierna. Me duele. Es una herida. Un regalo de uno de los indios de Tigüex.

Permaneció apoyado en la maciza mesa de caoba del escribano hasta que, poco a poco, se le fue relajando el rostro. Se incorporó, esbozó algo parecido a una reverencia y se marchó con perceptible cojera. No recordaba haber reparado en ella al principio. Hernán Caballero, escribano de Su Majestad, se quedó observando la puerta una vez que Negrín ya se había ido. Después, suspiró y comenzó a leer el legajo que aquel hombre le había dejado.

EPÍLOGO

Ni Juan Jiménez, ni su amigo Antón Negrín, ni Baéz ni quizás el propio Coronado fueron nunca conscientes de que habían protagonizado una de las mayores aventuras que contemplaran jamás los Estados Unidos. El salmantino Francisco Vázquez de Coronado guió a trescientos cuarenta hombres y varios centenares de indios aliados por varios estados norteamericanos en un viaje lleno de fatigas, calamidades y peligros. Coronado y su gente, buscando las legendarias ciudades de Cíbola y Quivira, se supone que repletas de grandes riquezas, salieron de Compostela, en el actual estado mexicano de Nayarit, hasta el poblado que llamaron de Quivira, en el actual Kansas, en Estados Unidos. Por el camino, la expedición de Coronado, en concreto el llerenense López de Cárdenas, se encontraron con el Gran Cañón del Colorado, lucharon contra diversas tribus indígenas norteamericanas, vieron inmensas manadas de bisontes, conocieron a las tribus apaches, recorrieron las Grandes Praderas hasta llegar al río Arkansas, hasta un lugar muy cercano a donde se encuentra la actual Dodge City. Toda una epopeya que, como tantas otras, es prácticamente desconocida en España.

Durante el duro invierno de 1542, cuando Coronado y sus hombres se encontraban en Tigüex, entre las actuales ciudades de Amarillo y Santa Fe, en el estado norteamericano de Nuevo México, el expedicionario guadalcanalense Juan Jiménez falleció de una enfermedad no consignada. Fue una de las más de doscientas bajas entre los españoles que afrontaron aquella aventura. Su testamento, que se encuentra en el Archivo de Indias, ha sido un valioso documento para los estudiosos, pues, gracias a él, y al denuedo con el que Antón Negrín se empeñó en cumplirlo, se han podido determinar cómo eran las relaciones de amistad y los códigos de honor entre aquellos soldados y cómo era su vida cotidiana, e incluso las relaciones comerciales que tenían entre ellos mismos en estas expediciones. Se puede decir que el testamento de Juan Jiménez se ha convertido en el gran último servicio de este desdichado guadalcanalenses cuyos restos descansan bajo la tierra del desierto, en la frontera que separa Nuevo México y Arizona.

Toledo, 30 de junio de 2016.

BIBLIOGRAFÍA

FAVOR, Lesli J. Francisco Vasquez Coronado. Famous journeys to teh American southwest an colonial New Mexico. Rosen Publishing Group. Nueva York. 2003.

FLINT, Richard y CUSHING FLINT, Shirley. Documents of the Coronado Expedition (1539-42). University of New Mexico Press. 2012.

PACHECO, Joaquín Francisco, CÁRDENAS Y ESPEJO, Francisco de y TORRES DE MENDOZA, Luis. Colección de documentos inéditos: relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de América y Oceanía, sacados de los archivos del reino, y muy especialmente del de Indias. Competentemente autorizada, Volumen 15. Imprenta Quirós. Madfrid, 1871.

NOTAS

[i] Legendarias ciudades llenas de riqueza. El mito viene de la Antigüedad y fueron ubicadas en numerosas continentes. Con el Descubrimiento afloraron las historias que situaban a estas ciudades en diferentes lugares de América.

[ii] Álvar Núñez Cabeza de Vaca narró en su obra “Naufragios” su periplo de casi una década por todo el Suroeste de los Estados Unidos como náufrago de la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida en 1528. Cabeza de Vaca y sus compañeros Andrés Dorantes, Alonso Castillo y Estebanico fueron los únicos supervivientes y llegaron a Culiacán, en Sinaloa, México, en 1536.

[iii] Tras los relatos de Estebanico, fray Marcos de Niza comandó una expedición en busca de Cíbola y Quivira en 1539. Entró en el actual estado de Arizona y regresó enseguida a Nueva España. El relevó de su expedición lo tomó Coronado.

[iv] Provincia del virreinato de Nueva España que abarcaba los actuales estados mexicanos de Nayarit, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Sinaloa.

[v] Es el río Yaqui.

[vi] El río Sonora.

[vii] Tribu de los indios Pueblo, natural de Nuevo México.

[viii] Se refiere a la ciudad de Ácoma o Ácoma, que se encuentra sobre un cerro en Nuevo México, donde en 1598, las tropas de Juan de Oñate tendrían un sangriento enfrentamiento tras la muerte de unos soldados españoles. Una de esas víctimas era un guadalcanalense, Diego Núñez de Chaves. Ahora es un importante centro turístico.

[ix] Parece que era el poblado de Hawikuh. Sus ruinas se encuentran en un condado de Nuevo México que se llamaba, precisamente Cibola.

[x] Tribu de los indios Navajo, en Arizona.

[xi] Se refiere al Gran Cañón del Colorado, avistado por López de Cárdenas y sus compañeros en 1540 y que se encuentra en el estado de Arizona.

[xii] Río Grande.

[xiii] Poblado de la etnia de los tigua, que se encontraba cerca de donde hoy está la ciudad de Santa Fe, capital del estado de Nuevo México.

[xiv] Es el Llano Estacado, en Texas.

[xv] Las Grandes Llanuras, que cruzan los Estados Unidos desde Dakota del Norte hasta Texas, pasando por Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Colorado, Oklahoma y Nuevo México.

[xvi] Bisontes.

[xvii] Casi todos los especialistas coinciden en que los querechos, que eran nómadas, eran apaches.

[xviii] En la zona de Blanco Canyon, en Nuevo México. Allí se han encontrado en excavaciones arqueológicos objetos de origen español, como trozos de vasijas y clavos de herraduras.

[xix] El río Arkansas.

[xx] Antepasados de los wichita.

[xxi] El Cañón de Palo Duro, en Texas.