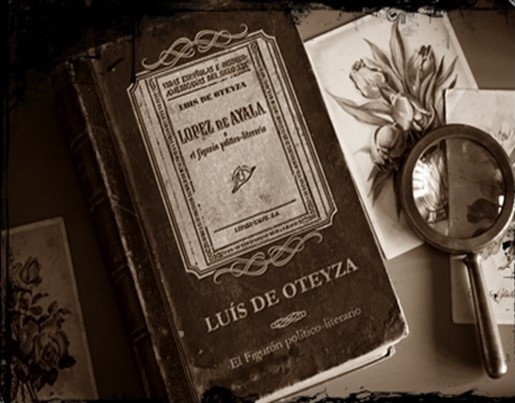

Luís de Oteyza. Vidas Españolas e Hispano-Americanas del Siglo XIX. Madrid, 1932.

Información facilitada por Rafael Spínola Rodríguez

Introducción

Vamos a reproducir varios capítulos de la vida de nuestro paisano Adelardo López de Ayala, desde el prisma de Luís de Oteyza, nacido en Zafra (Badajoz) en 1883, periodista, escritor y poeta del modernismo español, escribió su obra poética en la juventud.

Practicó un periodismo combativo que le hizo famoso y polémico. En 1904, pasó a dirigir Madrid Cómico. Colaboró en numerosas publicaciones periódicas, El Globo, La Nación, Madrid, El Liberal, Heraldo de Madrid y otras publicaciones y revistas.

Primer director del periódico La Libertad, fundado en 1919. Con él colaboraron Antonio de Lezama, Antonio Zozaya, Eduardo Ortega y Gasset, Luis de Zulueta, Augusto Barcía, Pedro de Répide, Manuel Machado, o Luís Salado, entre otros.

Enviado por su periódico a Marruecos para entrevistarse con Adb el Krim publicó su famoso artículo “Caudillo del Rif”, el 8 de Agosto de 1922.

Pionero de la radiodifusión en España, fue presidente de la Asociación de Radio aficionados de España (ARE) y fundó una de las primeras emisoras de radio que emitieron en Madrid. Fue en 1921, cuando dirigía el periódico, cuando fundó , Radio Libertad.

Republicano de izquierdas, anticlerical, hizo propaganda por la proclamación de la República española. En 1933 fue nombrado embajador en Caracas.

Al estallar la Guerra civil española, se exilió.

Justificación Previa

Entre las figuras hispanas del siglo XIX ¿puede incluirse un figurón?… Juzgamos que puede y aun que debe. Que puede lo prueban algunas de las biografías de esta serie, dedicadas a personajes que, si figuras parecieron más o menos sinceramente a sus panegiristas, figurones y solo figurones fueron en realidad. Y a que debe ser incluido un figurón, hasta como figurón con franqueza presentado, da fundamento el considerar que, en nuestro siglo decimonono, hubo casi mis figurones que figuras, y que se mezclaron ellos con ellas, compenetrándose en forma que separarlos seria imposible. No; no se completaría la exhibición de los españoles representativos de la centuria mil y ochocientos si no se ofreciese, junto a las figuras, un figurón siquiera.

Convencidos de que esto es así, escogemos, para biografiarle irrespetuosamente, al más hinchado y también el más vacío de entre tales figurones. Al que fue periodista influyente, poeta laureado y dramaturgo aplaudido, hasta deshacer Ministerios, ser comparado con los clásicos, tener apoteosis en vida y alcanzar la inmortalidad que se supone a los académicos de la Lengua. Al que, en política, agotó todos los distritos de Extremadura, representándolos como diputado sucesivamente; alcanzo tres veces la cartera de ministro, siempre gobernando las colonias que iban a perderse; subió dos veces a ese elevadísimo sitial que es la Presidencia del Congreso, y estuvo una vez a punto de formar Gobierno, cosa que, si no fallece pronto, habría logrado también. A don Adelardo López de Ayala, en fin, el mayor de los figurones habido y hasta por haber.

Lo fue incluso físicamente. Cuando contemplamos sus retratos, creemos asistir a la procesión del Pilar, en la que desfilan los gigantes y los cabezudos. De gigante tuvo Ayala, si no la estatura, pues era chaparrito, que dicen en México, la amplitud y el empaque. De complexión hercúlea, se estiraba creciéndose, en forma que gigantesco parecía. Y de cabezudo tenia todo lo que hay que tener: la cabeza grande. De tenerla tan crecida se vanagloriaba, como si los cerebros se midiesen por fuera.

Ha saltado la anécdota y hay que cobrarla. En el saloncillo del Español se encontraban López de Ayala y Juan Eugenio Hartzenbusch, pomposo aquel y arrugadillo este. El autor de Los Amantes de Teruel, tan escuchumizado como modesto, cedió la presidencia del auditorio, retirándose discretamente, al autor de Un hombre de Estado. Y cogiendo una chistera que creyóse la suya, se la puso… hasta el cuello. ¡Se había equivocado Hartzenbusch con la chistera de Ayala! Hubo las risas consiguientes, que Ayala quiso convertir en homenaje a su persona, gritando con aquel vozarrón que poseía: “Don Eugenio, tengo mas cabeza que usted.” A lo que Hartzenbusch replico, irguiendo su vocecita coma áspid que se levanta para picar: “Mas sombrero, don Adelardo; mas sombrero.” Con lo que colocó las cosas en su punto.

Pero hacia falta entonces la justa calera de un literato acometido para poner reparos a la cabezaza de. Ayala. Era magnifica, ciertamente, y la magnificaban hasta la sublimidad la melena artística y el bigote y la perilla guerreros con que su propietario la adornara. Aun hoy, viéndola en fotografía, se lamenta que semejante testa no fuese declarada monumento nacional.

Sólo adentrándose por la vida y la obra de Ayala, en estos tiempos de análisis y hasta de psicoanálisis, se observa cuan completa oquedad había en ese cráneo tan amplio y tan adornado exteriormente, donde, aunque infinitas grandes ideas pudieron tener albergue, solo habitó, como perdigón dentro del cascabel, haciendo ruido al y venir, la idea minúscula de lucimiento personal, mas que “personal e intransferible”.

Y una vez hecha semejante exploración, el asombro nos gana. Pero ¿es posible? preguntamos. No cabe en nuestra cabeza las mediana proporciones, que político de inconsecuencia tal; fuese siquiera tolerado, que literato de tal ramplonería fuese admitido siquiera. Sin embargo, posible es, puesto que es cierto.

Ayala alcanzó en su doble actuación política y literaria todo lo que indicado queda según referiremos detalladamente. Como un globo, que no otra cosa era, levísima envoltura de dilatado aire, subió y subió hasta perderse entre las nubes. Si, allí pudo juzgarse que se le veía a su muerte el cadáver recibió al par honores de genio y de héroe. Sin duda creeríase que escalaba la gloria el espíritu de aquel cuerpo, sobre y ante el cual depositaban flores y hacían salvas respectivamente, las actrices frente al Teatro Español y los soldados en la Cuesta de la Vega. Porque esto ocurrió, aunque mentira parezca.

Pero fue verdad. Y siendo verdad hay que contarlo. No sólo pertenece a la Historia sino que cumple lo que la Historia tiene por misión. Lo histórico constituye enseñanza para lo que presente.

Y ¿es que ahora no tenemos como éste que a biografiar vamos, han pasado a medrar con la República tras de haberlo hecho con la monarquía y aun con la Dictadura? ¿Es que nos faltan esos personajes ambidextros, que del cultivo de las letras cosechan cargos públicos utilizan sus posiciones gubernamentales para colocar obras en los teatros?… No y no. Ayala no fue único. Algún otro Ayala existe actualmente. Y si no se tratase más que de alguno, pero trátese de algunos, en plural…

Vaya, pues, el figurón con las figuras del siglo pasado, ya que entre ellas estuvo colocado, ¡y colocado muy bien! Y vaya, asimismo, como precursor de las figuras del presente siglo que, aun o tal parezcan, son figurones.

Brote y orientación

Si siete ciudades griegas se disputaron el honor de haber servido para cuna de Homero, dos provincias españolas podrían disputarse la honra de ser patria chica de Ayala, lo cual constituye un punto de contacto, que, aun cuando resulte levísimo, existe indudablemente entre el autor de La Iliada y el también autor de Consuelo. Y al objeto de comenzar actuando como buenos biógrafos, esto es, todo lo ponderadores que quepa en lo posible, señalamos la feliz circunstancia, que equipara, en cierto modo, a nuestro personaje con el gran aeda, quien, por lo demás, no obtuvo preeminentes cargos oficiales y hasta se dice que mendigaba.

El excelentísimo e ilustrísimo señor D. Adelardo López de Ayala paso algunas estrecheces en sus primeros tiempos y aun tuvo Zoilos que se permitieron censurar sus obras iniciales; pero pronto supo atrapar un empleo público, que le puso a cubierto de la miseria, y principiaron a lloverle elogios, rendimiento incondicional de la critica, diferenciándose ya para siempre del desdichado cantor ambulante heleno.

Mas señalar todo lo que separa a Ayala de Homero fuera larga labor, y, además, se trata de lo contrario precisamente, que es tarea corta. Vamos, pues, con esto, explicando por que dos provincias podrían querer contar entre sus hijos a nuestro biografiado.

Ayala nació el año de 1829 en Guadalcanal, pueblo que entonces pertenecía a la provincia de Badajoz, y que paso a ser muy luego de la de Sevilla, a la que pertenece actualmente. De ahí las dudas sobre si deben considerársele como extremeño o como andaluz, ya que si nació badajocense, vivió desde niño sevillano, y en definitiva, claro, sevillano murió.

Sin embargo, Ayala nos dispenso a los extrémenos el favor de declararse nuestro paisano. Siempre se tituló tal, aludiendo cuantas veces se le presentaba la ocasión —y aun algunas que la ocasión no se le presentaba— al origen de su familia, entroncada de antiguo, según el propio interesado, con la alta nobleza de Extremadura. Hasta cuando se aludía a sus fuerzas físicas, que fueron verdaderamente extraordinarias, gustaba recordar que así las poseyó García de Paredes, el llamado en la Historia Hércules extremeño, no ocurriéndosele compararse con los cargadores de los muelles del Guadalquivir, que también son forzudos. El paisanaje con Pizarro, Hernán Cortes, Vasco Núñez de Balboa y demás conquistadores procedentes de la región que yugulo America le enorgullecía. Tanto, tanto que incluso competir con ellos quiso, rigiendo los destinos de las Indias, al modo que en su tiempo esto se lograba. Y ya que no Virrey de México o del Perú, fue ministro de Ultramar, postrera forma de moler a los americanos.

Pero todavía significó más su extremeñismo. Entre la aristocracia de Extremadura existían, existen y existirán, tipos que se asemejan en cuerpo y alma a los fidalgos portugueses, con los que, siempre tuvieron relaciones de frontera. Y Ayala adoptó las determinantes físicas y espirituales de esos hinchados señorones. Su figura, rechoncha tanto como fornida, se prestaba al empaque solemne, y e1 lo tomo. Además, dejándose la melena, el mostacho y la perilla, supo construirse una cabeza de caballero del siglo XVII.

Para que el retrato estuviese hablando s6lo faltaba que Ayala hablase apropiadamente. Así hab1ó. Cuando en verso, con rotundas estrofas de conceptos magnificentes; cuando en prosa, con discursos ampulosos y resonantes. Hasta en la sencilla conversación… Su voz, bronca por naturaleza, la engolaba con artificio. Si; Adelardo López de Ayala era extremeño aportuguesado, que son los mas extremeños de todos.

Resueltas, pues, la dudas que sobre su procedencia pudiese suscitar el hecho del geográfico traslado, que el pueblo donde naciera hubo de tener, declarando, con arreglo a sus deseos y a sus esfuerzos extremeños a Ayala, ya podemos entrar en la vida de quien hemos colocado sobre la faz de la Tierra, dotado de patrias mayor y menor.

¿Que diremos de su infancia?… Con permisa de .los que, al biografiar, suponen a los protagonistas de este su género de obras poseedores, de infancias extraordinarias, creemos que todas las infancias son iguales. Primero, lloros y otras clases de humedecimientos; después, algunas monerías que hacen mucha gracia a la familia y los amigos de esta; más tarde, el sarampión, la escarlatina, acaso las viruelas… Finalmente, la entrada en el colegio, donde los chicos se resisten siempre a ir. Y ello es todo, y no, hay nada más.

Adelardito, como le llamaban sus íntimos —lamentando, claro esta, que no le hubiesen bautizado con nombre de diminutivo mas fácil—, debió de empezar, su existencia así, por la que, consignándolo, damos en la verdad seguramente.

Asegurase que sus primeros estudios fueron muy esmerados, y que a los catorce años conocía el latín a fondo, pudiendo leer con facilidad, en la lengua que escribieron, a los clásicos de la Literatura y de la Historia. Pero esto, que comenzaría por asegurarlo el, se trae a colación porque hubo luego de dedicarse al cultivo de las letras y al gobierno del país. Si se hubiese dedicado a la escultura, por ejemplo, lo que se aseguraría fuera que hacia figurillas con miga de pan.

Con todo, por muy esmerados que fuesen los estudios hechos en Guadalcanal, no podían dar al que los hiciera ningún titulo académico, y los padres de Ayala dispusieron que este se trasladase a Sevilla para que se graduara bachiller.

En la capital andaluza aprobó pronto el bachillerato, matriculándose luego como alumno de Derecho, carrera que hubo de cortarle un incidente estudiantil. Y ya si que puede hablarse de la vocación del joven Ayala, pues entonces se le presentó, y por duplicado, esto es, literario y político a la par.

Fue que el claustro de la Universidad de Sevilla, con ideas artísticoindumentarias mas severas que pintorescas, decret6 para los estudiantes la prohibición de usar sombrero calañés y capa corta. Ayala, inspirado sin duda por el amor a la libertad, que, según iremos viendo, en el latía siempre, aunque por lo general tuviera que reprimir semejantes latidos, se alzo en favor del derecho indudable que tiene todo ciudadano a vestir como quiera, incluso con capa corta y sombrero calañés, Si cree que tales prendas realzan su belleza y apostura. Y se hizo cabeza de motín, sublevó a las huestes universitarias contra el decreto de los profesores y organizo una revuelta que dio motivo a que la policía interviniese.

Siendo lo interesante del caso que, para soliviantar a los estudiantes, les arengó en octavas reales, con una brillante composición, famosa en los fastos estudiantiles de entonces, y que por desgracia se ha perdido hoy día, pues los coleccionadores de las obras completas de Ayala no creyeron del caso recogerla. Sin embargo, dan fe de la existencia de ese trabajo político poético, del que luego escribiría tantas paginas literarias y pronunciaría tantos discursos parlamentarios, Conrado Solsona, en el estudio que dedicó a la vida y hechos de López de Ayala, y Eusebio Blasco, en la conferencia que diera sobre el mismo, ocupando la tribuna del Ateneo de Madrid.

Resulta así absolutamente cierto que, desde el primer instante de su actuación, simultaneó la política y la literatura, apoyándose en una para medrar en la otra, y viceversa, quien nunca abandonó ya este doble juego, con el cual logró que los políticos le admirasen como literato ilustre y los literatos le respetaran como político influyente.

Fue una inspiración con la que dio los primeros pasos en el mundo y que le condujo a las cúspides mundanales hasta el fin de su vivir. De ella pudo haber sacado patente de invención para que sus herederos cobraran un porcentaje de los provechos que obtienen aquellos que hoy le copian el truco. ¡Cuan ricos serian ahora los causahabientes de Ayala si el hubiese patentado su invento! Y aun eso hubiera significado poco, para la enorme fortuna que tendrían, como su antepasado llegase a patentar también la productiva inconsecuencia que le hizo poder ocupar hasta sitio en el banco azul con el Gobierno Revolucionario, con Amadeo y con Alfonso XII, todo ello tras de haber servido a Isabel II, con los moderados y con la Unión Liberal, y de haber conspirado en favor de Montpensier… Pero no adelantemos los acontecimientos.

Estábamos en que Ayala presintió cuanto le serviría la labor literaria para hacerse lugar entre los políticos y la influencia política para colocar sus producciones poéticas. Y pretendíamos dejar bien marcado que ese presentimiento lo tuvo en plena juventud, sirviéndole ya de inicial guía, que siguió continuamente desde entonces.

Como resultas del referido motín, la autoridad intento prender al terrible revolucionario que alborotaba las masas con versos endecasilabos, y tuvo el poeta levantisco que esconderse primero y huir después, abandonando, respectivamente, las aulas, y la ciudad cuyo orden había alterado.

Vuelto a Guadalcanal, después de estos sucesos, dejó los estudios de la abogacía y dedicó sus ocios a escribir, perpetrando algunas comedias y múltiples poesías, que no juzgo merecedoras de dar al público. Solo conservo y presento luego, de su labor de entonces, la comedia Los dos Guzmanes y la leyenda Amores y desventuras, que dan muestras de la versificación sonora característica de toda su producción rimada.

Tornó a Sevilla, al cabo, con ánimo, Si no suyo, de su familia, de terminar la carrera de Leyes y licenciarse como abogado. Pero su vocación, sus vocaciones, pues hemos dicho y repetido que tenía dos, le hicieron que faltase a todas las clases y asistiese, en cambio, a cuantas reuniones políticas y literarias se celebraban.

Además, noche y día, dedicaba a escribir el tiempo que debiera dedicar a estudiar.

Allí y entonces concibió, planeo y realizo su obra Un hombre de Estado, drama en el que, como en las octavas reales de la estudiantil protesta, política y literatura marchaban paralelas, entretejidas.

El drama de Ayala es político en el asunto, pues su argumento lo constituyen complicaciones de gobierno e intrigas cortesanas, y se señalan en su dialogo conceptos que entonces habían de parecer muy atrevidos, como este trozo de conversación, Rodrigo Calderón y el Duque de Lerma:

| Calderón Obtendré plaza fuerte donde más de cien mil hallaron muerte por vos, desde la Corte, fue vencida. Lerma ¿Por mí? Calderón Tal he pensado, porque vos, nada más, quedó premiado por la grande victoria conseguida. |

En cuanto a que haya literatura en la obra, ese mismo inverosímil discreteo literatura y solo literatura es. Como es literatura únicamente la falsedad de los caracteres históricos, las supuestas acciones llevadas a escena y la lentitud con que se desarrolla la trama extendida en tiradas de versos. Y no digamos nada de un prologo que puso Ayala al frente de Un hombre de Estado, cuando lo imprimió, explicando el pensamiento que le llevara a escribirla… Literatura nada más.

Ya en posesión de este manuscrito, con el que orientaba como entre dos rieles su marcha futura, no le bastó el esquivo estudiante faltar a las clases, sino que, ansiando trasladarse a Madrid en busca de campos propicios a su doble siembra, solicito el cambio de matricula con la Universidad madrileña, y como tardase en resolverse el oportuno expediente, abandonó sin mas esperas deberes y derechos y se vino a la capital, trayendo por todo bagaje sus aspiraciones duples.

Plenamente las logro unidas. El aspirante a político llego a ser laureado dramaturgo y ocupante de un sillón de la Academia. El aspirante a literato fue ministro tres veces y acabo presidiendo el Congreso. Así, como lo digo; precisamente así.

Entrada en liza

Ayala llegó a Madrid en otoño de 1849. Hacia la capital le habían atraído, para lo literario, su amistad con el poeta García Gutiérrez, a quien conoció en Sevilla, y para lo político, su fraterno compañerismo de colegial con el que ya daba esperanzas de llegar a ser ilustre hombre público, Manuel Ortiz de Pinedo. Más solo con la ayuda de este último podía contar, pues el primero se hallaba ausente de Madrid.

Ortiz de Pinedo no pudo, de momento hacer más por Ayala que recomendarle para que obtuviese cobijo en la modesta casa de huéspedes de la calle del Desengaño, donde él mismo vivía, e introducirle en las reuniones del café del Príncipe, presentándole a los que serían sus grandes camaradas del porvenir Cristino Marcos y Antonio Cánovas del Castillo.

La vida de Ayala en Madrid con tal comienzo fue tan dura y tan sin orden como la de cuantos, con escasos medios y desconocidos de todos, vienen a buscar el oro y el laurel a la Capital de España. Durante muchos meses luchó sin tregua y sin fruto, aspirando desde el primer momento a darse a conocer y a conseguir ganancias en su drama Un hombre de Estado. Visitó a Gil y Zárate y le dio a leer la obra, sufriendo amarga decepción, pues este le aconsejó que estudiase la carrera y se dejase de literaturas. Pero Fernández Espinosa que hubo de leer también la producción de Ayala, tuvo para el autor frases lisonjeras, que le animaron a perseverar en sus propósitos de que Un hombre de Estado llegara a representarse.

Sin embargo, las empresas de los teatros no se apresuraban, ni con mucho, a admitir la obra al dramaturgo en cierne, del que no podían suponer que lograría ocupar el más elevado puesto dentro del régimen parlamentario. Pero si Ayala aun no tenía la fuerza que da el poder público, otros estaban en posesión de ella, y todo podía arreglarse, empleando la influencia gubernamental de alguno de esos otros.

Fijó el autor de Un hombre de Estado su vista en el ministro de la Gobernación, y decidió, sin más, escribirle ¡pidiéndole que hiciese poner su drama en escena! Se ha conservado la curiosa carta en que tan extraordinaria solicitud hócese, y creemos conveniente, para enseñanza de dramaturgos inéditos, reproducirla:

“Excmo. Sr. Conde de San Luis: Sin duda extrañará V. E. que, antes de tener, el honor de conocerle, me haya tomado la libertad de molestarle; pero yo le suplico que perdone mi atrevimiento, al menos porque él demuestra lo mucho que de su bondad confío. Desanimado con lo que se dice de la lentitud con que en el Teatro Español se ponen las producciones nuevas, y siéndome imposible permanecer mucho tiempo en la Corte, resuelto me hallaba a volverme a uno de los últimos pueblos de Andalucía, de donde he venido para hacer ejecutar el adjunto drama, si las noticias que he tenido de la bondad de V. E. no hubieran reanimado mis esperanzas. Señor Conde: me presento a V. E. sin otra recomendación que la que pueda darme mi primer ensayo; ni tengo otras recomendaciones, ni haría uso de ellas aunque las tuviera. No le pido que lea mi drama, porque no le hago el agravio de juzgarle tan desocupado; pero toda obra nueva exige de derecho que se lean las primeras páginas, y eso es precisamente lo que exige la mía. Si por ellas halla V. E. que podía merecer su bondad, puede someterla al juicio de persona más desocupada, y si su fallo me fuese favorable, me atrevería a suplicarle que me conceda la gracia de ser ejecutado en el Teatro Español antes de enero; gracia para mí de inmenso valor; pero quizás pequeña si se compara con la noble generosidad que V. E. ha usado con todos los ingenios españoles. Quisiera ser muy breve, pero me parece arrogancia no suplicarle de nuevo que me perdone mi atrevimiento, atendiendo que, a pesar de ser el drama que le re-mil fundamento de todas mis esperanzas, me hallaba resuelto ya a retirarme sin ejecutarlo. En tan penosa situación se prescinde de todo, pues si es triste perder la esperanza cuando los años han ido disminuyendo los deseos, V. E., que aun no se encuentra lejos de mi edad, comprenderá cuán doloroso será perderla al comienzo de la juventud y cuando todos los deseos y en especial el de la gloria conservan toda su intensidad. Se ofrece de V. E. s. s., q. b. s. m., Adelardo Ayala.—Madrid, 1.0 de septiembre de 1850, calle? del Desengaño, núm. 19, cuarto 3 °”

Viene de antiguo, sin duda, el qué se pida a los ministros todo lo pedible y algunas cosas más. Sobre ello, aquel ministro de la Gobernación era amante del teatro y protector de los autores, en favor de los cuales hizo la reglamentación que comenzó a sacarles del dominio de los empresarios. Y así, al recibir la carta que le adjuntaba un drama, procedió como si se tratase de un expediente normal encauzado por la vía adecuada, pasándolo para su informe y resolución “a quien corresponde”.

| Teatro Español de Madrid 1848 |

El Conde de San Luis entregó la obra de Ayala a su secretario particular, Manuel Cañete, el cual acaso comenzó con este motivo la labor crítica en que había de hacerse popular, encargándole que leyese Un hombre de Estado, y viera si, realmente, era representable. Cañete encontró la obra admisible, y, llamando al joven autor, le indicó algunas modificaciones para el final del último acto; hechas por Ayala que fueron éstas, el ministro impuso que se representase en el Teatro Español.

El estreno verificóse el día 25 de enero de 1851, interpretando los célebres artistas Teodora Lamadrid y José Valero los dos papeles principales, y si su éxito no fue muy grande en el público, si la crítica juzgó la obra con bastante dureza, el autor obtuvo con ella la tranquilidad económica… en forma de un destinó en el ministerio de la Gobernación.

Los corifeos del Conde de San Luis, sabiendo que el ministro se había interesado porque se estrenase Un hombre de Estado, en su afán d, dar la razón al ministro, se la dieron a Ayala Contra los espectadores, que durante el estreno exteriorizaron reiteradas muestras de su disgusto,. y contra los juicios de los más importantes diarios de entonces: La Época, que decía “tiene el gran defecto de ser demasiado extensa y ganaría mucho si su autor la despojase de algunos accesorios inútiles“, y El Clamor Público, que encontraba “una gran inexperiencia en el Arte; acción escasa y lenta y escenas que agotan la paciencia del auditorio”, vieron en el drama algo plausible. Y alabaron que aquella glosa de la triste suerte del privado Rodrigo Calderón demostrase un liberalismo sin excesos. El autor así se incorporaba al partido moderado, por lo que como correligionario debiera tratársele. El ministro de los moderados perseveró, pues, en su protección a Ayala y le regaló una credencial de doce mil reales.

De este modo, a Ayala le fue abierto el palenque literario por el influjo ministerial, y el premio que en la justa poético-dramática consiguió no se lo dieron ni los ingresos de la taquilla teatral ni los elogios de las autoridades literarias, sino que obtuvo el oro del Presupuesto y el laurel del partidismo político.

Para conseguir la corona que ornamenta a los hijos de Apolo y el dinero de los derechos que cobran los autores tendría que esperar la oportunidad de distinguirse, luchando en el terreno donde dirimen su constante contienda el Poder y la Oposición.

La batalla contra Los Progresistas

Dos meses después, el 20 de marzo del 51, estrenó Ayala su comedia Los dos Guzmanes. Ya dijimos que había escrito esta obra cuando, huyendo de Sevilla, se refugió en Guadalcanal. Tenía Ayala entonces diecisiete años solamente acabando de leer los modelos del teatro clásico. Tales obras de enredo despertaron en el aspirante a autor admiraciones imitativas, y su in experiencia literaria no le permitió disfrazar siquiera las copias. Esto hizo que la crítica le techara hasta como plagiario.

En cuanto al público, retrajóse a las pocas representaciones del Teatro Español, donde también se estrenó Los dos Guzmanes. Si ello debió a que, según los correligionarios de Ayala dijeron, al intentar defenderle en el periódico del partido, no trabajaba en la obra la bailarina La Nena, poca excusa resultaría. De haber sido buena su obra, con bailarina y sin bailarina, habría acudido el respetable.

Seguidamente estrenó, en el Teatro Circo y en 21 de julio, Guerra a muerte, zarzuela con música de Arrieta, de la que nada se sabe, pues los periódicos ni siquiera dieron cuenta de su estreno. Aquí, ya que no el apoyo del baile, buscó Ayala el de las notas, sin que por eso consiguiese sino entablar amistad con el compositor Emilio Arrieta, del que siempre fue desde entonces amigo íntimo.

Y todavía el mismo año, el 21 de noviembre, estrenó en el Teatro del Príncipe un drama, Castigo y perdón, que tuvo un fracaso completo. Hasta el autor se consideró fracasado, tardando tres años en decidirse a probar de nuevo fortuna en las tablas.

Entonces, con algún éxito, estrenó el drama Rioja. Pero en seguida volvió a fracasar, estrenando la zarzuela La Estrella de Madrid. Sin su destino en Gobernación, Ayala habría tenido que volverse a Guadalcanal, como pensaba al no poder estrenar Un hombre de Estado. Y, además, acababan de quitarle ese destino…

Los moderados se encontraban en la oposición al triunfar el año 54 aquel levantamiento de Espartero, que provocó haber disuelto las Cortes Sartorius. Pero esto fue la salvación de Ayala como autor, pues le hizo dar al Teatro las suelas Los comuneros, con música de Arrieta, y El Conde de Castralla, musitada por 0udrid. Ambas obras estaban llenas de alusiones políticas, tanto que la primera provocó una manifestación pública de los oposicionistas al Gobierno, y la segunda fue retirada de la escena por orden de la autoridad. No necesitó más Ayala para que sus correligionarios pudiesen convertirle en autor famoso. Si sus obras dejaban de representarse no era porque no gustaran sino porque los gobernantes las prohibían.

Y apareció El Padre Cobos. Fue éste periódico de oposición, hecho exclusivamente para combatir al Duque de la Victoria y a sus ministros, que desde el primer número obtuvo el favor del público. Con la consiguiente enemistad, claro es, del Gobierno.

Las sátiras, crueles y graciosísimas, dedicadas por el citado semanario a los personajes de la situación, al partido progresista entero, a la milicia nacional y al jefe de todos, Espartero, hicieron retorcerse de risa a sus lectores y temblar de indignación a los aludidos. Las famosas “indirectas” de El Padre Cobos tenían una violencia y una saña que destrozaban vivos a los prohombres progresistas, los cuales se defendían por todos los medios posibles, acometiendo a los redactores del periódico con la ley y contra la ley.

Ayala formaba parte de la redacción de El Padre Cobos, y hasta se decía que su íntima amigo, el músico Arrieta, fue quien proporcionó los fondos necesarios para lanzar a la calle esta publicación. Y no resistimos la tentación de copiar algunos párrafos de un artículo del que se declaró autor Ayala, para que se vea cuán esmerada prosa y cuanto comedimiento usaba el que llegaría a ser académico de la Lengua y ministro en el primer Gobierno de Cánovas del Castillo. El artículo referido se titulaba “Relinchos” y se publicó el día 25 de mayo de 1855, comentando la sublevación de dos escuadrones de Caballería en Calatayud:

“Tres secciones de Caballería del Ejército, pertenecientes al escuadrón de Bailén, han salido desbandadas por los campos de Aragón, relinchando con toda su fuerza: ¡Viva el Rey!”

“Tal vez esos mismos caballos relincharon no ha mucho en los campos de Vicálvaro: ¡Viva la Libertad!”

“Está visto que la raza caballar preside la dirección de los negocios públicos de España: Nos, legislan las Cortes Constituyentes, nos gobierna O’Donnell…”

Semejantes madrigales hicieron que los con ellos favorecidos decretaran la muerte de la publicación en que se insertaban. El sistema de apalear a los redactores de El Padre Cobos no dio resultados, pues los golpes hubo de recibirlos un pobre señor Salgado, empleado en la Administración, quien, claro está, no tenía nada que ver con los escritos del periódico. Y entonces se acudió a que el promotor fiscal, Massa y Sanguinetti, presentara una seria denuncia ante los Tribunales contra ciertos versos que contenían injurias a la representación nacional.

Ayala respondió de los versos dichos para hacer la defensa de El Padre Cobos ante el Jurado. Si verdaderamente había escrito tal engendro poético, no obtendría una fama de versificador, pues la composición era detestable. Pero, en todo caso, con defender el derecho a publicar eso y todo lo demás iba contra las mismas ideas por que batallaba.

En el proceso de El Padre Cobos los campeones luchaban cambiadas las banderas. Los progresistas, defensores de todas las libertades, pretendían reducir la libertad de Imprenta. Y los moderados intentaban que la libertad de imprenta se salvara, siendo opuestos a todas las libertades. Mas esto, si fue un inconveniente para Massa y Sanguinetti, hombre de convenciones firmes, no lo resultaba para Ayala… Ayala, que sabría luego no ya cambiar de casaca, sino conservar la casaca de ministro de uno a otro Gabinetes opuestos, por semejante pequeñez no vaciló. Así el triunfo fue suyo, derrotando de aplastante manera al desdichado promotor fiscal.

Los versos denunciados eran un supuesto “Himno a Espartero”, ridiculizando el deseo de los diputados adictos de prolongar por tiempo indefinido la vida de las Cortes Constituyentes para mejor servir a sus amigos y aun lucrarse ellos, ya que muchos a más del acta tenían cargos en el Gobierno. Y Ayala preparó la defensa con una estratagema, que sus amigos consideraron habilísima, aunque fuera bastante simple, pues consistió sólo en hacer que el diario Las Novedades publicara unos sueltos políticos contra el empeño de no disolver el Parlamento y abogando por que se cumpliese el reglamento de incompatibilidades. Estos sueltos, escritos sin injurias, no fueron denunciados, claro es, por lo que se podía decir que a Las Novedades se le permitía publicar aquello que, impreso en las páginas del semanario perseguido, reputábase pecaminoso.

Podía decirse tal, aun cuando no fuese enteramente cierto. Unos versos procaces y una prosa ponderada contendrán lo mismo en el fondo; pero la forma hará que se diferencie enormemente su significado. Sin embargo, Ayala dijo eso. Y lo dijo empleando todo lo sonoro de su voz y lo ampuloso de su estilo. “Nunca los odios políticos son más repugnantes que cuando visten la toga”, clamó.

Anonadando con frases así a los acusadores, conminó a los jueces advirtiéndoles: “Si después de lo que habéis escuchado condenar os lo juro por .i honor, más lo sentiría vosotros que por mí. Seguro estoy de vuestro fallo, porque lo estoy de vuestra rectitud. “¡Id juzgad!”

Este latiguillo final remachó el efecto del ardid, no muy lícito, empleado para presenta: El Padre Cobos como perseguido injustamente por político aborrecimiento. Y el Jurado dictó un veredicto de inculpabilidad, que fue no solo eso para el semanario oposicionista, sino, a más, sentencia condenatoria para el Gobierno.

Después del primer triunfo

Por fin Ayala había triunfado; su nombre era ya popular y a su persona llegaban las amistades que sirven de cortejo a los vencedores. Y no sólo buscaban el trato de Ayala los que se hacen amigos de todo el que brilla, sino gentes mejor orientadas.

Los literatos, que veían en él una política, posible distribuidor de empleos, codiciaban su trato, llamándole maestro para halagarle, y los políticos, que le sabían entre los que manejan bombo y patillos, se unían a él, dándole trato de jefe por tenerle, propicio. Y éstos y aquéllos, respectivamente, no temían establecer competencia dañosa a sus carreras propias, calificándole de literato eximio y de político preclaro, con lo que le da fama y poderío sin pensar más que repartirse una y otro. Así, los interesados propagandistas del vencedor laboraban en su beneficio aún más como esos otros que hacen a los hombres públicos propaganda gratuita.

Entre todos introdujeron a Ayala en lo que se llama por antonomasia “Sociedad”. Y allí entrado, para medrar a éste en el “Gran Mundo” le auxiliaron su figura y sus maneras. Nos las describe, unas y otras, Jacinto Octavio de Picón en el estudio que hizo de Adelardo López de Ayala.

“En su rostro ovalado brillaban los ojos negros, grandes y expresivos; contrastaban con la blancura de su tez la melena negra, el recio bigote y la gruesa perilla. Era de regular estatura, andar lento y aspecto pensativo; había en sus movimientos algo de indolencia, como si su cerebro absorbiese toda la energía de su ser. Era su lenguaje pausado y grave, como si las palabras saliesen de su boca esclavas de la intención y del alcance que las quería dar su pensamiento. Sabía expresar con dulzura lo que concebía con vigor, y siendo serio a la par que afable, poseía el secreto de atraerse la voluntad ajena, ganando simpatía sin perder respeto.”

Rebajando lo que de apologético haya puesto el autor de Dulce y sabrosa, quedará que Ayala tenía una presencia buena para impresionar en las reuniones, y que sabía aumentar este efecto primero de su entrada, ante los dispuestos a admirarle por su fama doble, con lo escogido de su trato, que lucía a continuación.

Fué, pues, pronto un hombre de moda buscó algo significativo en él que poder comentar. Y se encontró esto en sus fuerzas físicas que ya dijimos las poseía extraordinarias verdaderamente. Dé ellas se habló mucho, añadiendo que su natural bondad le impedía usarlas de modo dañoso.

Repetida mil veces ha sido la hazaña, de fortaleza y generosidad que realizó cierto día en el café Suizo. Discutía cortésmente con alguien, que, dejándose llevar del calor del debate le lanzó una palabra injuriosa. Ayala, agarrando el mármol de la mesa, lo alzó sobre la cabeza de su injuriador. E inmediatamente, arrojándolo a un lado, lo partió en pedazos contra el suelo, Pudo haber aplastado al impertinente y no hizo. Pero demostró que, a querer, le hubiera sido fácil hacerlo.

Otra se refería también, del género galante, como fué aquella hazaña de su paisano García de Paredes, quien arrancó una reja para entregar un ramo de flores a la dama que tras ella estaba, sin que la delicada ofrenda se ajase rozar con los barrotes de hierro.

Una noche salían del Teatro Español dos actrices, que subieron a un coche tirado por vigoroso tronco. Ayala las rogaba que no partiesen, ellas alegaban tener mucha prisa y dieron orden al cochero de que hiciese caminar los caballos.

—Los caballos no se moverán sin mi permiso

—dijo Ayala.

Y, en efecto, aunque el auriga les mandase con la voz, les incitase con las riendas y les castigase con el látigo, los caballos no se movieron. Era que el nuevo Hércules extremeño, agarrado con ambas manos a los radios de una rueda, contrarrestaba los esfuerzos del tiro.

Esto ya era más de lo que las damas podían resistir. ¡Un hombre aureolado por doble fama, que tenía, sobre sus fuerzas morales, tan grandes materiales fuerzas!… Lo mismo virtuosas señoras que inocentes señoritas se enamoraban de él.

Y él se enamoró a su vez. Con un amor contrariado y todo. No; no había de privarse de nada.

Desapareció Ayala de Madrid, donde brillaba, y se retiró a Guadalcanal ¡a obscurecerse! Bien que dejando en el lugar de sus triunfos quien pregonara aquello que le hacía interesante. Y desde el escondido pueblo escribió a éste lo que ocurría.

Más digamos quién era éste. Este era como Ayala mismo. Era el compositor Emilio Arrieta.

Ya aludimos, y más de una vez, a la amistad de Arrieta y Ayala. Pero hemos de explicar ahora cuán grande era la unión de ambos. Como hermanos vivieron durante mucho tiempo: el mismo techo les cubría; el mismo hogar les calentaba. Constituían una sola persona, hasta el punto de que, según ha contado Eusebio Blasco ocurría muchas veces la siguiente escena:

Llegaba alguien en busca de Ayala, y preguntaba:

¿Está don. Adelardo?

—No, señor —respondía el criado.

Bien que añadiendo:

—Pero está don Emilio.

A lo que el visitante no dejaba nunca de decir:

—Es igual.

Pues bien; a este más que amigo, más que hermano; a este “otro él”, le comunicó su pena en carta íntima. Carta tan evidentemente destinada a la publicidad, que Arrieta la publicó y nosotros vamos a reproducirla. Véase la clase:

| EPÍSTOLA A EMILIO ARRIETA De nuestra gran virtud y fortaleza Al mundo hacemos con placer testigo; Las ruindades del alma y su flaqueza Sólo se cuentan al secreto amigo. De mi ardiente ansiedad y mi tristeza A solas quiero razonar contigo: Rasgue a su alma sin pudor el velo Quien busque admiración y no consuelo. No quiera Dios que en Rimas insolentes De mi pesar al mundo le dé indicios, Imitando a esos genios impudentes Que alzan la voz para cantar sus vicios. Yo busco, retirado de las gentes, De la amistad los dulces beneficios; No hay causa ni razón que me convenza. De que es genio la falta de vergüenza. En esta humilde y escondida estancia, Donde aun resuenan con medroso acento Los primeros sollozos de mi infancia Y de mi padre el postrimer lamento; Esclarecido el mundo a la distancia A que de aquí le mira el pensamiento, Se eleva la verdad que amaba tanto; Y antes que afecto me produce espanto. Aquí, aumentando mi congoja fiera. Mí edad pasada y la presente miro. La limpia voz de mi virtud entera, Hoy convertida en áspero suspiro. Y el noble aliento de mi edad primera. Trocado en la ansiedad con que respiro, Claro publican dentro de mi pecho Lo que hizo Dios y lo que el mundo ha hecho. Me dotaron los cielos de profundo Amor al bien, y de valor bastante Para exponer al embriagado mundo Del vicio vil el sórdido semblante. Y al ver que, imbécil, en el cieno hundo De mi existencia la misión brillante, Me parece que el hombre, en voz confusa, Me pide el robo y de ladrón me acusa. Y estos salvajes montes corpulentos, Fieles amigos de la infancia mía, Que con la voz de los airados vientos Me hablaban de virtud y de energía, Hoy con duros semblantes macilentos Contemplan mi abandono y cobardía, Y gimen de dolor, y cuando braman Ingrato y débil y traidor me llaman. Tal vez a la batalla me apercibo; Dudo de mi constancia, y de esta duda Toma ocasión el vicio ejecutivo Para moverme guerra más sañuda. Y cuando débil el combate esquivo, “Mañana –digo— llegará en mi ayuda”, ¡Y mañana es la muerte, y mi ansia vana Deja mi redención para mañana! Perdido tengo el crédito conmigo Y avanza cual gangrena el desaliento; Conozco y aborrezco a mi enemigo Y en sus brazos me arrojo somnoliento. La conciencia el deleite que consigo Perturba siempre: sofocar su acento Quiere el placer, y, lleno de impaciencia, Ni gozo el mal ni aplaco la conciencia. Inquieto, vacilante, confundido Con las múltiples formas del deseo; Impávido. una vez, otra corrido Del vergonzoso estado en que me veo, Al mismo Dios contemplo arrepentido De darme un alma que tan mal empleo; La hacienda que he perdido no era mía, Y el deshonor los tuétanos me enfría. Aquí, revuelto en la fatal madeja Del torpe amor, disipador cansado del tiempo, que, al pasar, sólo me deja el disgusto de haberlo malgastado; Si el hondo afán con que de mí se queja Todo mi ser, me tiene desvelado, ¿Por qué no es antes noble impedimento Lo que es después atroz remordimiento? ¡ Valor! Y que resulte de mi daño Fecundo el bien; que de la edad perdida Iluminando mi razón dormida: Brote la clara luz del desengaño, Para vivir me basta con un año, Que envejecer no es alargar la vida: Joven murió tal vez que eterno ha sido Y viejos mueren sin haber vivido! Que tu voz, queridísimo Emiliano, Me mantenga seguro en, mi porfía; Y así el Creador, que con tan larga mano Te regaló fecunda fantasía, Te enriquezca, mostrándote el arcano De su eterna y espléndida armonía; Tanto que el hombre, en su placer o duelo, Tu canto elija para hablar al cielo. |

De sentir será que los lectores se hayan saltado la tirada dé versos que antecede. Sí, sí; no digan ustedes nada… Pero escuchen lo que va a decírseles: Todo Ayala está en ese fárragoso de palabras medidas y rimadas. ¡Todo él, entero y verdadero!

Qué está el literato, claro se ve en la composición. Verso endecasílabo y octavas reales. Eran el metro y las estrofas favoritas del pomposo poeta, que empleábamos igualmente para revolucionar escolares y para llorar penas de amor. Y es que en la poética castellana no existe metro más sonoro ni estrofas más rotundas. Pero todavía hay ahí, ¡ay!, cosas mayores que la construcción del verso y su distribución acoplada. Existen las frases, los conceptos… En eso se incluye todo lo que mete ruido, desde “los primeros sollozos” de la infancia del autor hasta “el postrimer lamento” de su señor padre, bajando al tono menor de “la voz de la virtud” y elevándose al “bramar de los montes corpulentos” en calderón retumbante. Sin que dejen de encontrarse los adjetivos que los substantivos amplifican: “fiera” para la congoja, áspero” para el suspiro, “ardiente” para la ansiedad, etc., etc. y etcétera. Está el literato Ayala en esa epístola, sí.

Y asimismo, a poco que se fije uno, halla en ella al hombre. La escribió retirado para olvidar y que se le olvidase, con el firme propósito de que se hiciera pública. Si no, ¿de dónde el medirla y rimarla con metro tan estrecho y rima tan difícil? Pero al propio tiempo, diciendo que la confiaba al “secreto amigo” y abominando de los que “en rimas insolentes” cantan sus vicios y creen que “es genio la falta de vergüenza”. Farsa completa y definitiva del gran histrión que Ayala fué.

Pero diréis que falta el político, y diréis mal, Ayala no abandonaba la política ni al escribir en misiva retórica desde la soledad donde le recluyeron los desengaños del amor. Ya que estaba en la raya de Extremadura, para que no se fuera a frustrar de su “existencia la misión brillante”, empezó a prepararse el distrito de Mérida. Esto ocurría al final del año 56, y al regresar, en la primavera del 57, pudo Ayala traer a la Corte un acta de diputado. No se había dormido políticamente, aunque cerró los ojos e hizo como que soñaba.

Inicia las definiciones

A las Cortes convocadas por el Ministerio Narváez en 1857 asistió Adelardo López de Ayala, al cargo de representante del país por los trabajos que realizó con sus paisanos mientras estuvo retirado (¿?) en Guadalcanal y por la ayuda del gobierno. Esta, que fué factor decisivo en la elección, se la prestó el ministro Nocedal, tanto para premiar al defensor de El Padre Cobos como para dar, relieve en el partido a un escritor de fama.

Trajo, pues, Ayala a las Cortes filiación ministerial, y correspondió a ella no sólo sentándose en los escaños de la mayoría, sino dando su voto favorable a la a la contestación al discurso de la Corona y votando en contra de una proposición de D. Federico Santa Cruz, que pedía se investigase la conducta de los agentes del Gobierno durante las elecciones.

Pero el nuevo diputado no pasó de ahí. Vió Ayala que el camino de la lealtad es largo, y quiso echar por el atajo de la defección. El partido moderado, lo mismo que el partido progresista, tenía elementos contrarios al escalafón riguroso. Y estos elementos jóvenes de ambos viejos partidos iban a ponerse de acuerdo para crear un partido flamante. En él esperaban hallar todos acomodo fácil y preeminente.

Esta era la razón. Y era el pretexto constituir un grupo gobernante de gran amplitud. Ni tan retrógrado como el moderado ni tan avanzado como el progresista, y, por ende, más abierto a todas las ideas y a todos los idealistas. Ese partido sería la Unión Liberal, que implantaría leyes modernas dentro del orden antiguo, eterno. Vamos, un partido en el que pudiesen formar cuantos quisieran. ¡Cuántos quisieran mejorar de puesto!

Y Ayala quería. Siendo diputado del montón, se subiría al montón pateándolo, claro es, pues tal había de hacerse para quedar encima. A la primera ocasión daría las patadas.

El Gobierno dió un proyecto de Ley de Imprenta, bastante amordazador, desde luego. Pero ¿qué iba a esperarse del general Narváez, interpretado por D. Cándido Nocedal?… Ayala, sin embargo, hizo como que no esperaba eso.

Eso iba contra sus convicciones. ¿No había defendido él la libertad de la Prensa al hacer la defensa del popular libelo tantas veces citado?… Cierto que, al hacer semejante cosa, fué contra las ideas del partido moderado, para asunto meramente ocasional. Y cierto que, si triunfó, consiguió la victoria porque el adversario combatía contra su propia bandera. Los progresistas no podían pelear bien atacando una libertad, pues que las preconizaban todas. Como resultaba absurdo que los moderados -!con Nocedal y Narváez, gran Dios!- dejasen a los periódicos hablar libremente. Pero Ayala se olvidaría de tan lógico proceder. El defendió la libertad de Imprenta, y la seguiría defendiendo.

Así vistió de consecuencia lo que inconsecuencia era, pues el Gobierno le dió el acta, y con el Gobierno acudió al Parlamento, votando el programa gubernamental y rechazando incluso la investigación de los atropellos que para traer a los diputados de la mayoría —61 uno de tantos— se cometieron. Y así realizó el acto único en nuestra historia parlamentaria —con tener ésta infinitos ejemplos para excusa de convertidos— de que un novel diputado ministerial, la primera vez que hacía uso de la palabra, atacase ferozmente al Ministerio, poniéndole en trance de sucumbir.

Pues tanto consiguió Ayala con su imprevista agresión. En su estudio sobre estas; Cortes, dice Nido y Segalerva: “Sólo consiguió el señor Nocedal hacer triunfar la Ley de Imprenta; pero la discusión de aquella ley fué el golpe de gracia para la situación.” Y añade que ese golpe lo dió “la voz vibrante y enérgica de Ayala”.

Desde luego, la voz de Ayala era vibrante y enérgica. Mas aunque hubiese sido apagada y temblorosa, efecto igual habría producido. Un Gobierno contra quien se alzaba uno de los recién nacidos diputados ministeriales tenía que caer. Y el Gobierno moderado cayó a. poco. Las Cortes en que debutó Ayala sólo durarán meses.

Mas para Ayala no duraron ni eso. Ya no volvió a hablar en ellas, ni siquiera a asistir a sus sesiones. Otras Cortes habían de convocarse y a preparar la próxima elección se retire De nuevo partió para Guadalcanal, ¡yendo a deshacer las organizaciones electorales del Gobierno! Con lo que demostró que su discurso de oposición rabiosa no era un arranque en defensa de la libertad de escribir, sino todo un proyecto de destrozar al partido moderado. Tanto más cuanto que en ese tiempo no escribía nada. Única y exclusivamente se dedicó entonces a organizar las fuerzas extremeñas para la Unión Liberal. Sacando estos elementos de las agrupaciones que en Extremadura acaudillaban el general Infante y D. Antonio González, jefes moderados que en su elección le ayudaron. La traición de Ayala era total.

¿Y a quién se acercaba cuando de los moderados alejábase?… No a los progresistas, ciertamente; pero porque el partido progresista se deshacía en la oposición, igual que el moderado en el Poder. Sin embargo, a un progresista iba aproximándose. ¡Y qué progresista! El general O’Donnell. Aquel general O’Donnell, segundo de Espartero, tan cariñosamente tratado por Ayala en su artículo Relinchos. Ya no le importaba al articulista de El Padre Cobos que “presidiera la dirección de los negocios públicos de España. la raza caballar”. Con que le fuese permitido montar en la grupa…

O’Donnell se lo permitió. Al formarse la Unión Liberal el mesías de los unionistas acogió amoroso al que había sido su profeta. Para semejante Cristo resultaba el Bautista correspondiente. Sobre que en un grupo de tránsfugas, como era esa asociación de ex moderados y ex progresistas, Ayala encuadraba bien. Por eso permaneció largo tiempo a ella acoplado, consecuente en su inconsecuencia. Aunque, para no olvidarse de traicionar, traicionó una significación propia. ¡La actitud de defensor de la libertad de Imprenta!

Elevada al Poder la Unión Liberal, el Gobierno de O’Donnell trajo a Ayala al Parlamento. No pudo ser ya diputado por Mérida, donde los electores de la derecha estaban dolidos con él y los de la izquierda de él desconfiaban. Pero logró el acta por Castuera, donde se le conocía menos y el influjo gubernamental no encontraba rencores ni recelos. Sobre el lugar en el escaño, otro puesto tenían para Ayala las Cortes del 58. El Gobierno de O’Donnell había de modificar la Ley de Imprenta, de Nocedal. Y Ayala fué nombrado miembro de la Comisión encargada de preparar el nuevo proyecto de ley.

Esto era lógico. Ayala combatió ¡y de qué modo! la ley que de derogar se trataba. Pero lo que no era tan lógico fué el resultado de los trabajos de aquella Comisión. Vamos, lógico si era… En fin, diremos qué sucedió.

El Gobierno se encontraba muy bien defendido con la ley de los moderados, y no tenía excesivas ganas de derogarla. Por eso lo primero que procuró fué dar largas al asunto. Y así, la Comisión, de que Ayala era o debía ser verbo encendido, dejó pasar toda la primera legislatura sin emitir dictamen. Sólo al final de la legislatura segunda, ya en el año 61, dictaminó.

Este dictamen venía tarde, ¿verdad? Pero además, venía con daño. La nueva Ley de Imprenta dejaba vigentes los principales extremos de la anterior, combatida por Ayala. ¡Y Ayala afirmaba la propuesta de tal proyecto de ley! Ya se olvidó del amor a la libertad tan querida, que había defendido defendiendo a El Padre Cobos. Del Gobierno de los moderados se apartó por ese amor. Olvidaba, sin embargo, ese amor para seguir adherido al Gobierno de los unionistas. Mas es que este Gobierno prometía mucho al diputado de la mayoría… Hacía algo mejor que prometer: daba.

Sin obligarle a hablar —¿ qué hubiese podido decir, justificando la eternización de aquel dictamen, primero, y, luego, la forma en que se presentaba?— le iba colocando, situaciones preeminentes. Y, por fin, tras de haberlo ido pasando por puestos parlamentarios diversos, entre otros el preciado de miembro de la Comisión del Mensaje, le dió setenta y dos votos para una vicepresidencia del Congreso en la tercera legislatura. Esto equivalía a señalarle para ministro futuro, ya que entonces regía el criterio de conceder las carteras en las crisis parciales a los miembros de la mesa presidencial.

Ayala, correspondiendo a estos favores, fué un ministerial, perfecto. Votaba en las Cortes con el Gobierno siempre y estrechaba su relación personal con O’Donnell. Hasta rompió a hablar en favor del uno y del otro.

La proposición de apoyo al jefe político y caudillo guerrero que pedía apelar a las armas contra el infiel marroquí, fué por Ayala defendida, y pudo el Gabinete sostenerse, con el entusiasmo que la campaña provocaba, y conquistar laureles el general, tejidos en forma de ducal corona.

Esperaba así, tranquilamente, Ayala subir hasta las cúspides de la política. Aun cuando preparado para alcanzar ésas como fuese. Ya sabía dar la vuelta, si el camino se cerraba, y con aplicar semejante método… Según se verificó, que dijo el clásico.

Culminación literaria y político descenso

Mientras pausadamente iba haciendo así su camino por el terreno de la política, el deseo de avanzar con rapidez volvió a Ayala al terreno de la literatura, que tan lejos conduce con los triunfos escénicos.

Desde el fracaso rotundo de La Estrella de Madrid y los éxitos nada más que relativos —si se habló de tales obras fué sólo protestando de que el Gobierno las persiguiese— de Los comuneros y El Conde de Castralla, Ayala no había dado nada al Teatro. Pero conocidos nos son sus cambios, que para la personalidad del escritor antes poco favorecido por el público y la crítica, trajeron los cinco años comprendidos entre 1856 y 1861, haciendo populares sus artículos y sus poesías, sobre proporcionarle la consideración de los periódicos. El momento de estrenar una obra era acaso llegado, y “por las dudas“, como dicen los americanos, Ayala estrenó dos: El tejado de vidrio y El tanto por ciento.

Un buen éxito de público y de crítica obtuvo la primera de las citadas producciones; pero fué obscurecido por el triunfo clamoroso de la segunda, del que todo lo que se diga hoy resultará poco, pues al correr de los tiempos no puede llegarse a comprender…

Al terminar la representación de El tanto por ciento, todos los espectadores, puestos en pie, aplaudiendo y vitoreando, tributaban al dramaturgo un homenaje delirante. Y fué que, de pronto, a los pies de Ayala, que saludaba en el escenario, cayó un ramo de flores, entre las que se veía un papel. Recogido éste, se leyeron en él los siguientes versos, escritos con lápiz por ignorado autor:

| Al eminente poeta Quien estas flores te arroja el alma entera te da; ¡no serán dignas quizá de que Ayala las recoja! Ninguno a tu ingenio iguala, que se eleva más que el sol. ¡Salva al Teatro español, y Dios te bendiga, Ayala! |

Y al siguiente día la Prensa, abundando, en el mismo entusiasmo, prodigó los elogios. Con decir que hubo crítico que llegó a manifestar que Calderón había resucitado y que la fecha del estreno de El tanto por ciento jamás se olvidaría… Hoy sabemos que Calderón continúa difunto, y para recordar que esta obra de Ayala fué estrenada el 18 de mayo del 61 hay que actuar de erudito. Pero entonces, tal vez el autor de ese juicio había tenido en cuenta la condición de ministrable de Ayala y aspiraba a un destino del Estado. Todo cabe en lo posible con los críticos teatrales y los revisteros taurinos.

Sin embargo, siempre quedaban los versos anteriormente reproducidos, que pudo no escribirlos el empresario, y los aplausos y los vivas de los espectadores, aun cuando se descontase lo que aplaudiera y lo que gritara la claque. Y a esta manifestación del pueblo, los intelectuales pensaron que debían sumarse, para lo cual se formó una Comisión, tan nutrida como seleccionada, según vamos a consignar. En ella estaban, por la Academia Española, D. Tomás Rodríguez Rubí y D. Severo Catalina; por la Universidad Central, D. Emilio Castelar; por la Junta de Autores Dramáticos, D. Juan Eugenio Hartzenbusch y D. Luis Mariano de Larra; por la Prensa, D. Nicolás María Rivero, D. Francisco de Paula Madrazo, D. Ramón de Navarrete, D. Daniel Movara, D. Amalio Ayllón, don Juan de la Rosa, D. Juan Valera y D. Carlos Navarro; por los publicistas, D. Miguel Agustín Príncipe y D. Ramón de Campoamor; por los compositores, D. Emilio Arrieta y D. Francisco Asenjo Barbieri; por los actores, D. Julián Romea y D. Joaquín Arjona, y por los empresarios, D. Francisco Salas y D. Pedro Delgado. Esto es, cuanto entonces significaba algo en el mundo de la intelectualidad y aun nombres que todavía significan bastante.

Esta asamblea decidió abrir una suscripción para regalar a Ayala una corona de oro y entregarle también un álbum con poesías de todos los congregados. La suscripción produjo 25.433 reales, con lo que pudo encargarse la corona al artífice y esmaltador Jaime Fábregas, que hizo una verdadera joya. Y el álbum se nutrió de versos, si no buenos todos, por lo menos todos ponderativos, apologéticos, pindáricos. La entrega de ambos obsequios constituyó una manifestación pública, pues a los comisionados se unieron, en el acto de hacerla, otros muchos escritores y artistas y buen golpe de aficionados.

Ya había logrado Ayala su propósito de ser dramaturgo laureado. Y continuó dando obras a la escena, seguro de triunfar siempre. Así consiguió ser aplaudido y alabado con El agente de matrimonios, zarzuela que musicó Arrieta, y hasta con un juguete cómico: El nuevo Don Juan. Mas como había tomado en serio lo de la resurrección de Calderón, encarnado nuevamente en su oronda persona, quiso arreglar lo que en ese avatar le hubiese quedado flojo. Releyó, pues, El alcalde de Zalamea, y decidió refundirlo.

Se ha llamado traidores a los traductores —tradutori traditori –, y no sé qué cosa terrible habrá de llamarse a los arregladores, pues más que el delito espantoso de traición cometen. Esto en general. En particular, el arreglo que Ayala hizo de El alcalde de Zalamea es igual a todas las refundiciones que de las obras clásicas se hicieron el pasado siglo y aun en los comienzos del siglo presente. Ya se ha comprendido que eso no se puede hacer; que las obras clásicas deben representarse como sus autores las escribieron, o no representarlas, que es lo más sencillo. Pero entonces gustaban adaptaciones semejantes y se aplaudió y se elogió la sacrílega labor de Ayala.

Mantúvose la hipótesis atrevida de que Calderón había resucitado, y partiendo de ella, se agradeció al genio nuevamente encarnado que se molestase en corregir su obra magna para dejarla en forma definitiva a la admiración de las generaciones presentes y del porvenir.

No es broma. Un panegirista de don Adelardo ha escrito lo que sigue:

“Ayala, en esta comedia de Calderón, hizo lo que Leandra Moratín con las quintillas famosas de su padre don Nicolás describiendo la fiesta de toros: que escritas por el padre, han quedado en la Literatura como el hijo las corrigiera y enmendara.” ¡Ni más ni menos!

Es decir, que sin la ayuda de Adelardo López de Ayala, ese pobre Calderón en vano, hubiese creado el carácter de Pedro Crespo y construido la armazón pedestal de la altiva figura, pues se habría quedado yaciendo dentro de la tumba del olvido “por los siglos de los siglos, amén”.

Exactamente como estaba a punto de ocurrirle a Ayala respecto de la política. Su carrera en ese campo había quedado detenida. Las buenas esperanzas de hacerle ministro que la Unión Liberal le diera, se frustraban. Tras de cinco años de gobernar, cayó O’Donnell sin haber incorporado a Ayala al Gabinete.

En las Cortes de 1863., formadas por el Marques de Miraflores, de la misma situación unionista y pariente del Duque de Tetuán, figuró también Ayala como diputado, pero en una elección parcial por la ciudad de Badajoz, después de haber sido derrotada su candidatura en Castuera. Y durante el breve tiempo que duraron estas Cortes, sólo fué Ayala nombrado miembro de las comisiones parlamentarias de corrección de estilo y asociaciones benéficas, que equivalía, y equivale, y equivaldrá a no ser nombrado nada.

Vinieron luego las Cortes moderadas del 64, y Ayala ya no fué ni diputado siquiera. Y si al volver O’Donnell al poder el 65 nuevamente obtuvo Ayala el acta, no pasó de ahí. Era, pues, Ayala únicamente un diputado de la mayoría cuando su partido gobernaba, y cuando su partido estaba en la oposición, ni eso. Un diputado, en las veces que lo era, de los de “sí” y “no”, pues sólo votaba con el Gobierno, cumpliendo obligación primordial. Ya no intervenía en los debates. Alzar la voz durante la oposición le resultaba imposible, porque entonces no tenía asiento en los escaños. Y haberse opuesto al Gobierno de su partido fuera inútil. El moderado, del que defeccionó una vez, no volvería a admitirle entre sus fieles. En cuanto al progresista, lo representaba entonces Prim, al que Ayala siempre tuvo miedo. Ni el recurso de desertor le quedaba a Ayala por carecer de campo al que pasarse.

Sólo podía esperar, y esperaba desesperando, con desesperación que llegaría a arrojarle hasta extremos verdaderamente extremados. Mas esto merece capítulo y aun capítulos aparte, por lo que no hablaremos de ello en el capítulo presente. Terminaremos éste, pues, consignando que, triunfante ya como literato, no triunfaba Ayala en la política.

Y todavía haremos notar algo más. A Ayala, favorecido por la política para abrirse camino como literato, llegó la política incluso a perjudicarle en su carrera literaria. Bien que esto porque no era el maestro todo lo ventajista que a ser han llegado sus aprovechados discípulos, los simultaneadores de hoy. Examinemos el caso.

Fue que el último Gobierno unionista, para compensar a Ayala de no darle cabida en su seno, le nombró director del Conservatorio de Música, y Declamación. Pero Ayala era diputado entonces, y alguien señaló la incompatibilidad de tal cargo con la representación parlamentaria. Y Ayala, sin intentar defender su permanencia simultánea en ambos puestos, renunció a la dirección del Conservatorio y no volvió a sentarse en el escaño durante el resto de aquellas Cortes.

Ser así político, además de literato, dejó de resultarle beneficioso a nuestro biografiado. ¿Qué haría, pues?… Abandonar las políticas actuaciones y actuar sólo literariamente parecía lo lógico. Pero lo lógico era lo que Ayala hizo: abandonar la literatura y dedicarse a la política únicamente.

En efecto; nada le quedaba por ser en lo literario a quien, como dramaturgo, ocupaba la vacante de don Pedro Calderón de la Barca, y en lo político, al diputado de la mayoría, que ni el acta lograba cuando la oposición, le quedaban tantas cosas que ser…

A serlas todas iba a lanzarse Ayala con la furia del tigre que salta sobre la presa.

UN AGITADOR COMEDIDO

Las esperanzas que pudieron quedarle a Ayala de escalar los pináculos gubernamentales se desvanecieron completamente. O’Donnell fué arrojado de Palacio, primero, y después, bajó a la tumba. El partido que el Duque de Tetuán acaudillara no gobernaría nunca. Y si Ayala, desde las deshechas filas de la Unión Liberal, pretendiera pasarse a los reaccionarios, éstos no le habrían readmitido.

Pero Narváez murió también, y González Bravo, su sucesor, no inspiraba aquel espanto que contenía a los revoltosos. Se empezaba a conspirar contra Isabel II, juzgándose posible revolver el río, con ganancia segura para los pescadores. Y hemos explicado que nadie tenía tantos y tan ardientes deseos de una pesca de cargos públicos como nuestro biografiado.

Ayala se dedicó, pues, a conspirador. Pero afiliándose al grupo de los conspiradores sensatos. Esto es, de los que no querían arriesgarse a salir de la Monarquía, ni de la borbonería siquiera. De aquellos que se contentaban con pasar la corona a la Infanta Luisa Fernanda, y a su esposo, el Borbón-Orleans Duque de Montpensier, organizando una revolución familiar. La familia real seguiría reinando y continuaría gobernando la familia gobernante, sin más que los naturales ascensos en los miembros postergados de ambas familias. Este era el proyecto que cautivó a Ayala.

No hemos de decir nada sobre lo elegante de proyecto tal. Aunque sí defenderemos un poco a Isabel II, perfectamente defendible contra sus adversarios de la aludida banda. La Reina era un tanto absolutista y otro tanto la ladrona, y como mujer resultaba un perfecto pendón. Y atacarla por su manera de reinar y aun por su modo de vivir estaba bien que lo hiciesen quienes jamás le hubieran tolerado ninguna de ambas cosas. Pero ¡caramba!, que lo hiciesen políticos que el Gobierno y la Administración ocuparon con ella, acaudillados por un hombre que con ella ocupó el lecho… A esos les molestaba solamente que Isabel II tuviese otros ministros y otros favoritos. Iban nada más que a probar fortuna con Montpensier, y aun con Luisa Fernanda, si le daba por ahí.

Ayala formó con estos nobles y honestos caballeros, haciendo ascos no más que a Prim y a los republicanos. Con los republicanos todavía transigió algo, porque creía firmemente, y así lo declaró después, que no podrían aspirar a traer la República. Pero con Prim no quiso trato ninguno, mientras fué ello posible, adivinando que el general demócrata se impondría y que consideraría incompatibles la democracia y los Borbones. E hizo más que no querer tratos con el héroe de los Castillejos: procuró eliminarle de la acción revolucionaria.

Mas antes de hablar de esto queda algo y aun algas por decir. Montpensier había repartido su confianza entre Ayala y el general Dulce, y éste, guerrero mejor que intrigante,, dejó todos los manejos de la conspiración a su colega político. Así fué Ayala quien pactó con Serrano, el general bonito, que decía Isabel II cuando fué su amante, deshonrando el movimiento que en nombre de la honra iba a hacerse. Sin perjuicio de redactar después el célebre Manifiesto de Cádiz, que todo lo atribuye a la defensa del honor público y privado. La jefatura de la Revolución por Ayala la tuvo el Duque de la Torre.

De la habilidad, de la astucia, del arte con que conspiró Ayala hay que hacer elogios. Siendo el alma de los trabajos prerrevolucionarios; consiguió que no sintiese la, tierra los pasos que daba en esa dirección. Cierto que fué desterrado a Lisboa; pero en aquellos momentos se desterraba a todo el mundo. Y a Ayala se le permitió volver pronto a España, fijándole la residencia en Guadalcanal, y aun consintiéndole que pasase en seguida a Sevilla, donde estaba el Duque de Montpensier. Allí no visitó una sola vez a éste, bien que estuviese a diario en contacto con él.

Gertrudis Gómez de Avellaneda les servía de agente de enlace. Pues Ayala utilizaba una vez más de su doble profesión. Entonces escribió como nunca había escrito, publicando multitud de artículos y poesías, para encubrir con sus trabajos literarios sus políticos manejos. Y a casa de la poetisa llegaba todos los días en clase de colega. Ella, todas las noches, acudía a la tertulia de la Infanta Luisa Fernanda. De este modo iba conspirándose, entre floridos párrafos y musicales estrofas.

Además, Ayala, por si la política le salía una vez más torcida, preparó entonces mucha de esa labor teatral, que ya le resultaba siempre a derechas. En aquel tiempo planeó y escribió trozos de una obra sin título, con la que se proponía ridiculizar las formas del Yo más idólatras; una zarzuela en tres actos, que titulaba El cautivo, y cuyo protagonista sería Cervantes durante su africana esclavitud; un drama lírico, El último deseo, en el que avanzó mucho, y otro drama, El texto vivo, del que sólo hizo el argumento, que por cierto coincide con el de la novela Incesto, de Zamacois. Pero no terminó nunca ninguna de estas obras, pues la Revolución lo hizo ministro, y ya no se ocupó más de la literatura. Sólo mucho después había de acudir, y como cosa excepcional, al Teatro, con su comedia Consuelo.

Ocultando así la labor revolucionaria bajo el pretexto de sus trabajos de escritor, llegó Ayala a formar el frente único contra el trono de Isabel II. Ya no era posible prescindir de Prim, r` pues incluso con los republicanos se había puesto de acuerdo, encargándoles de la tarea de preparar las guarniciones de Ceuta y Melilla. Vallín, Peralta, Rancés, Sánchez Silva, Salvoechea, Cala y La Rosa estaban al fin en contacto con Ayala. Y todavía éste ni se comunicó con los’ progresistas de Madrid, ni habló con Merelo, que representaba a Prim en Sevilla. El mismo Montpensier .tuvo que advertir, alarmado, a su segundo del peligro que encerraba semejante apartamiento.

La Avellaneda llevó el recado. “Se sabe que, de no traerse a Prim, vendrá solo y por su cuenta.” Ayala, entonces, envió el barco en que había de hacer el viaje desde Londres hasta Gibraltar el refugiado en Inglaterra. Pero todavía quiso hacer que el movimiento se produjese antes de la llegada de Prim. Y, al efecto, se precipitó personalmente en la acción.

Con el otro barco, que salía para traer de Canarias a los generales desterrados Duque de la Torre, Caballero de Rodas, Serrano Bedoya y López Domínguez, partió el propio Ayala. No quiso encomendar a nadie el cuidado de recoger a Serrano y sus lugartenientes, temeroso de que cualquier falta de celo ocasionara siquiera un retraso. Tal era su impaciencia por tener quien se pusiese a la cabeza •del movimiento, dejando a Prim en un puesto secundario, desde donde no pudiera torcer el rumbo apetecido. Ese rumbo, que conducía a la continuación del régimen monárquico, con también una hija de Fernando VII en el trono y un Orleans consorte en clase de borbónico incremento.

Semejante mínimo cambio era todo lo que pretendía Ayala; para hacerlo, y que no se hiciera nada más, conspiró, y a una revolución que solamente eso trajera fué a la que se lanzara. Si luego las cosas vinieron de otro modo, trayendo, cuanto trajeron, no ocurrió por culpa de Ayala, en verdad, quien al actuar de agitador procedió con perfecta mesura.

Claro que, como entre lo que traían las cosas al venir desbordadas estaba una cartera, no resultaba posible resistir la tentación de tomarla a un aspirante a ministro con múltiples años de antigüedad. Y el más convencido de los montpensieristas admitió formar parte del Gobierno provisional, aun cuando ya no era de creer que al hacerse definitivo el Gobierno ocupase el trono Luisa Fernanda.

Pero antes de terminar con Ayala conspirador, queda un dato que añadir. Y lo añadiremos, pues revela su prudencia y apunta su probidad.

Tenía Ayala, mientras duró la conspiración, abiertas las cajas del Duque de Montpensier. Sin obligación ni posibilidad de dar cuenta de su empleo, manejaba fondos cuantiosísimos. Y vivía muy pobremente, en casas de huéspedes baratas, no permitiéndose lujos ningunos.

Así probaba a los espías del Gobierno que su vida era la de un escritor, sin otros ingresos que los de su trabajo. Y así hacía ver a los compañeros de conspiración que del dinero dado para hacerla nada distraía en provecho propio.

Conspirando fue, pues, Ayala prudente y probo, a la par. Un hombre de orden que el desorden fraguaba muy ordenadamente.

El argumento de “La Gloriosa”

Hemos visto en el capítulo anterior cómo Ayala partió a bordo del Buenaventura para recoger de Canarias a los generales desterrados, que quería colocar por delante de Prim al frente del movimiento. Y por sabido callamos que la revolución se apoyaría en la escuadra anclada en Cádiz, que se había comprometido a pronunciar su jefe Topete, montpensierista decidido también.

Ayala llegó a la Orotava el día 14 de septiembre de 1868. Allí era esperado en persona. Serrano conocía bien al que llevaba la conspiración y sabía que no había de dejar a nadie el cuidado de acudir a libertarle. Sin la libertad del ex favorito, otro que tal condición no tuviera se pondría a la cabeza de los rebeldes, con lo que el movimiento carecería del ritmo honorable que se deseaba. ¿ Cómo iba su organizador a prescindir?… Imposible del todo.

Así, cuando el Duque de la Torre, estando con sus compañeros, recibió el aviso de que un barco les esperaba para trasladarlos a Cádiz, dijo:

— Ha venido Ayala.

Con éste embarcaron Serrano y los demás generales. Y mientras hacía Cádiz navegaban convinieron todos en que era preciso dirigir un manifiesto al país llamándole a la rebelión. Como era lógico, Ayala fué el encargado de redactar el documento.

Cumplió el encargo maravillosamente. Su pluma tajante y florida, experta en el drama y en la zarzuela, hizo algo que había de conmover a la galería y que incluso podría admitir mica. Muchas veces se ha reproducido esa proclama; pero vamos a reproducirla una vez más. ¿Dónde tendrá mejor acomodo que en una biografía de su autor?… Pues otra cosa no hará hoy; más lo que es retratar al que la escribiera, bien: lo hace.“Por, sus frutos los conoceréis”, dijo San Mateo. Conózcase a Ayala, literato y político, por este su fruto, en que se magnificó político literariamente:

Españoles: “La ciudad de Cádiz, puesta en armas con toda su provincia, con la armada anclada en su puerto y todo el departamento marítimo de la Carraca, declara solemnemente que niega su obediencia al Gobierno de Madrid; segura de que es leal intérprete de todos los ciudadanos que en el dilatado ejercicio de la paciencia no hayan perdido el sentimiento de la dignidad, y resuelta a no deponer las armas hasta que la nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla ésta”.

“¿Habrá algún español tan ajeno a las desventuras de su país que nos pregunte las causas de tan grave acontecimiento?

“Si hiciéramos un examen prolijo de nuestros agravios, más difícil sería justificar a los ojos del mundo y de la Historia la mansedumbre con que los hemos sufrido que la extrema resolución con que procuramos evitarlos”.

“Que cada uno repase su memoria y todos acudiréis a las armas.”

“Hollada la ley fundamental, convertida siempre antes en celada que en defensa del ciudadano; corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno; dependiente la seguridad personal no del derecho propio, sino de la irresponsable voluntad de cualquiera de las autoridades; muerto el Municipio; pasto la Administración y la Hacienda de la inmoralidad y el agio; tiranizada la enseñanza, muda la Prensa, y sólo interrumpido el universal silencio por las frecuentes noticias de las nuevas fortunas improvisadas, del nuevo negocio, de la nueva Real orden encaminada a defraudar el Tesoro público, de títulos de Castilla vilmente prodigados, del alto precio, en fin, a que logran su venta la deshonra y el vicio. Tal es la España de hoy. Españoles, ¿quién la aborrece tanto que se atreva a exclamar: así ha de ser siempre?

“No, no será. Ya basta de escándalos.

“Desde estas murallas siempre fieles a nuestra libertad e independencia; depuesto todo interés de partido, atentos sólo al bien general, os llamamos a todos para que seáis partícipes de la gloria de realizarlo.

“Nuestra heroica Marina, que siempre lea permanecido extraña a nuestras diferencias interiores, al lanzar la primera el grito de protesta, bien claramente demuestra que no es un partido el que se queja, sino que los clamores salen de las entrañas mismas de la patria”.

“No tratamos de deslindar los campos políticos. Nuestra empresa es más alta y más sencilla. Peleamos por la existencia y el decoro.

“Queremos que una legalidad común, por todos creada, tenga implícito y constante el respeto de todos. Queremos que el encargado de observar la Constitución no sea su enemigo irreconciliable”.

“Queremos que las causas que influyan en las supremas’ resoluciones las podamos decir en alta voz delante de nuestras madres, de nuestras esposas, de nuestras hijas: queremos vivir la vida de la honra y de la libertad”.

“Queremos que un Gobierno provisional, que .represente todas las fuerzas vivas del país, asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política”.

“Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los liberales, unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de agiotistas y favoritos; con los amantes del orden, si quieren verlo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y el derecho; con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones ponemos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del mal ejemplo; con el pueblo todo, y con la aprobación, en fin, de la Europa entera, pues no es posible que en el Consejo de las naciones se haya decretado ni se decrete que España ha de vivir envilecida”.

“Rechazamos el nombre que nos dan nuestros enemigos: rebeldes son, cualquiera que sea el puesto en que se encuentren, los constantes violadores de todas las leyes, y fieles servidores de su patria los que, a despecho de todo linaje de inconvenientes, las devuelvan su respeto perdido”.

“Españoles: Acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre, y no olvidéis que en estas circunstancias en que las poblaciones van ejerciendo sucesivamente el gobierno de sí mismas, dejan escritas en la Historia todos sus instintos y cualidades con caracteres indelebles”.

“Sed, como siempre, valientes y generosos”. La única esperanza de nuestros enemigos consiste ya en los excesos a que desean veras entregados. Desesperémosles desde el primer momento, manifestando con nuestra conducta que siempre fuimos dignos de la -libertad que tan, inicuamente nos han arrebatado. Acudid a las armas, no con, el impulso del encono, siempre funesto; no con la furia de la ira, siempre débil, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada.

“.¡ Viva España con honra !”